取得許認可

【簡単解説】危険物運搬・輸送の基礎知識

このページは、「危険物運搬・輸送の基礎知識」の記事ページで、

本メディア全体の「危険物運搬・輸送関連記事」のTOPページになっています。

サクラ運送に「高圧ガス・危険物の輸送」を相談・依頼する

-

お電話でのお問い合わせ

03-3761-8201 365日24時間 受付中 -

メールでのお問い合わせ

危険物とは?

「危険物」とは引火・爆発・毒性などの性質により、取り扱いを誤ると火災や事故の原因となる物質を指します。

消防法では「指定可燃物」とは別に、特に危険性の高い物質を「危険物」として指定しており、取り扱いや保管、

輸送などに厳しい規制があります。

危険物の主な用途

-

燃料

ガソリン、軽油、プロパンガスなど

-

溶剤・洗浄剤

シンナー、トルエン、キシレンなどなど

-

化学工業・製造業での原料

塩素酸ナトリウム、硝酸カリウム、過酸化ベンゾイルなど

-

消毒・殺菌・漂白

過酸化水素水、次亜塩素酸ナトリウムなど

-

建設・溶接・切断作業

アセチレンガス、酸素など

-

農業・殺虫

メタノール・農薬類など

危険物の種類

危険物は消防法にて主に第1類〜第6類に分類され、それぞれ性質や危険性が異なります。

「毒物・劇物」や「高圧ガス」など、危険性はあるが消防法上の「危険物」には含まれないものもあります。

-

第1類酸化性固体

塩素酸カリウム、硝酸カリウム、過マンガン酸カリウムなど

自身は燃えないが、他の可燃物と接すると酸化作用で火災を助長。摩擦や衝撃により発火の危険あり。

-

第2類可燃性固体

硫黄、赤リン、マグネシウム粉など

比較的低温で着火しやすく、燃焼速度が速い。粉末状だと特に危険性が増す。

-

第3類自然発火性物質・禁水性物質

黄リン、ナトリウム、リチウムなど

空気中で自然発火、または水と激しく反応して発火・爆発。取扱いに特別な注意が必要。

-

第4類引火性液体

ガソリン、灯油、アルコール、シンナーなど

最も身近な危険物。蒸気に引火しやすく、気化した状態で爆発の危険あり。

-

第5類自己反応性物質

過酸化ベンゾイル、アゾジカルボンアミドなど

衝撃・摩擦・加熱により自然に分解して発熱・発火・爆発する危険あり。単体で反応可能。

-

第6類酸化性液体

過塩素酸、過酸化水素など

可燃物との接触や加熱で激しく反応し、爆発や発火の原因となる。

サクラ運送に「高圧ガス・危険物の輸送」を相談・依頼する

-

お電話でのお問い合わせ

03-3761-8201 365日24時間 受付中 -

メールでのお問い合わせ

「危険物の容器」基本ルール

危険物を安全に保管・輸送するには、容器の材質・構造・表示・使用方法などに厳格なルールがあります。

-

容器の材質・構造に関するルール

危険物の性質に適した材質・構造であること

-

容器への表示(ラベル)に関するルール

容器に内容物を明確に表示すること

-

容器の容量に関するルール

危険物の種類ごとに1容器あたりの最大容量が法令で定められている

-

容器の使用・管理ルール

損傷・腐食・変形した容器は使用不可であること 等

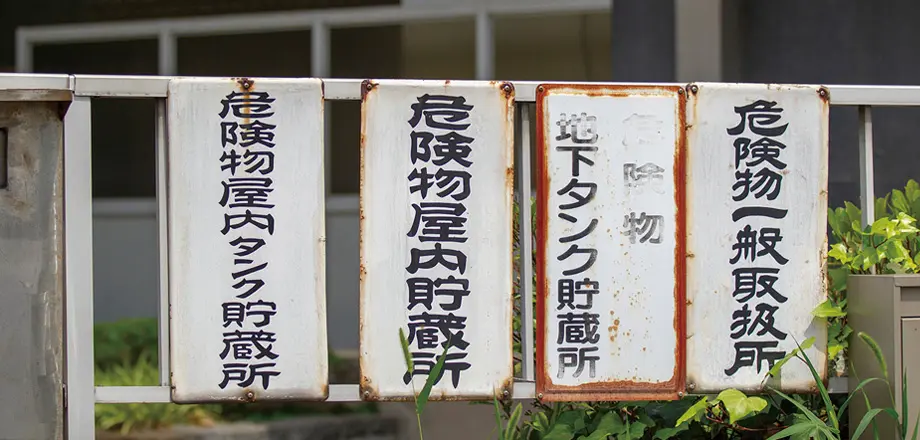

「危険物の保管」基本ルール

危険物は、火災や爆発の原因となる性質を持つため、消防法に基づいた厳格な保管ルールがあります。特に指定数量以上を扱う場合には、施設の構造や管理体制について法令に従う必要があります。

危険物の保管場所と届出・許可について

消防法では危険物ごとに「指定数量」が定められており、指定数量を超えて保管・取り扱う場合は、「危険物施設の設置」や「届出・許可」が義務付けられます。

| 指定数量の 1/5未満の 場合 |

指定数量の 1/5以上~ 指定数量 未満の場合 |

指定数量 以上の場合 |

|

| 保管場所 | 一般の倉庫や 事業所内で保管可能 |

「少量危険物貯蔵取扱所」 等で保管が必要 |

「危険物施設」(貯蔵所、 取扱所、製造所)での 保管が必須 |

| 届出の有無 | 原則として 消防署への届出は不要 |

届出不要

※市町村条例で届出が必要な |

消防法に 基づく許可 申請が必要 |

危険物保管の4つのポイント

危険物を安全に保管するには、法律に定められた基準を守るだけでなく、現場ごとの環境や管理体制にも注意を払う必要があります。

保管時に特に気をつけるべきポイントは下記の4つです。

-

適切な場所に保管する

火気・直射日光を避け、安定した場所に保管する。

-

容器・表示を正しく管理する

容器にラベルを貼り、内容が分かるよう明記し、定期点検を行う。

-

危険物の分類に応じた保管・管理を行う

危険物は特性に応じて保管方法を変える必要がある。

-

管理体制を整える

定期的な研修を行い、安全管理のルールや責任範囲を明確にする。

サクラ運送に「高圧ガス・危険物の輸送」を相談・依頼する

-

お電話でのお問い合わせ

03-3761-8201 365日24時間 受付中 -

メールでのお問い合わせ

「危険物の輸送」

基本ルール

危険物の輸送・移送には、万が一の事故や漏洩に備えた厳格なルールが設けられています。

適切な積載方法や表示の徹底、緊急時の対応準備など、安全かつ法令順守の輸送を行うために必要な基本事項を押さえておくことが重要です。

「運搬」と「移送」の違い

「運搬」と「移送」には明確な定義の違いがあり、危険物を容器に入れて運ぶのが「運搬」、タンクローリーなどで直接運ぶのが「移送」です。

輸送する場合の車両への積載方法

危険物を車両に積載する際には、以下のような基本ルールを守る必要があります。

危険物を輸送する際は、「一緒に積んでよいもの」と「積んではいけないもの」が明確に決められている点に注意が必要です。

例えば、第1類(酸化性固体)と第2類(可燃性固体)を一緒に積むと、酸化剤が可燃物の燃焼を助けて火災の危険が高まるため、同じ車両で運ぶことはできません。

警戒標の掲示義務

「指定数量以上」の危険物を車両で輸送する場合にのみ、「危険物」標識を車両の前後に掲げることが義務付けられています。

これは周囲への注意喚起だけでなく、万が一の事故発生時に、緊急対応を迅速かつ的確に行うためにも重要です。

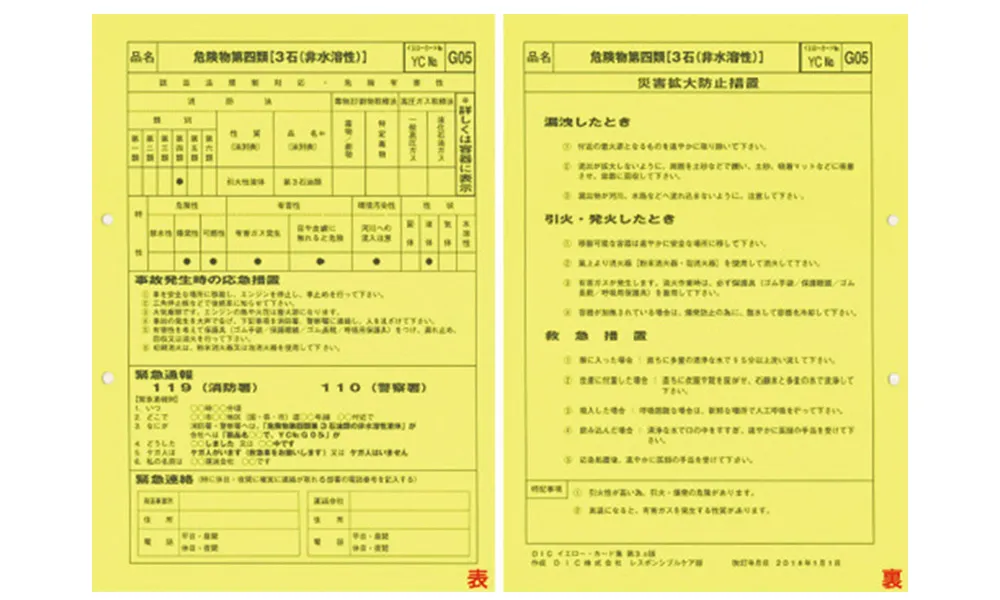

緊急時の対応資料

「イエローカード」の携帯

危険物を輸送する際は、万が一の事故や災害時に備えて、緊急連絡先や応急処置の内容を記載した「イエローカード」を携帯しなければなりません。

運転者が迅速かつ的確に対応できるよう、車両内の見やすい場所に備えておくことが求められます。

サクラ運送に「高圧ガス・危険物の輸送」を相談・依頼する

-

お電話でのお問い合わせ

03-3761-8201 365日24時間 受付中 -

メールでのお問い合わせ

「危険物」に関する

法律と国家資格

危険物は火災や爆発の危険性が高いため、取り扱いや保管、輸送に関して厳しく法律で規制されています。

これらの法令を正しく理解し、必要な資格を取得した上で適切に取り扱うことが、安全管理の基本となります。

「危険物」に関する法律

危険物の取り扱いに関しては、主に以下の法律・条例が適用されます。

-

消防法

危険物の分類や指定数量、保管・輸送・取扱いの基準、資格要件などを定めた基本となる法律。製造所や貯蔵所の設置には届出や許可が必要。

-

危険物の規制に関する

政令・省令・告示消防法の具体的な運用ルールを定めた政令や省令で、容器の仕様や標識表示、施設の構造基準などを規定。

-

地方自治体の火災予防条例

消防法を補完する形で地域の実情に応じた規制。保管場所の指定や届出の範囲などに差があるため、地域ごとの確認が必要。

「危険物」に関する主な国家資格

危険物の製造・取扱・保管・輸送を行うためには、消防法に基づいた資格が必要となる場合があります。

-

危険物取扱者

(甲種・乙種・丙種など)危険物の取り扱いや管理を行うために必要な資格。指定数量以上の危険物を扱う施設では、有資格者の立ち会いや監督が義務付けられてる。

-

高圧ガス移動監視者

高圧ガスを輸送する際に必要な国家資格で、危険物の中でも液化ガスなどを安全に移動させるために求められる。

サクラ運送に「高圧ガス・危険物の輸送」を相談・依頼する

-

お電話でのお問い合わせ

03-3761-8201 365日24時間 受付中 -

メールでのお問い合わせ