危険物の指定数量とは、消防法第9条の3で

「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」と定義されている数量です。

これは、危険物の安全な取り扱いを目的として設けられた重要な基準で、一定量を超えると消防法に基づく厳しい規制が適用されます。

指定数量は、危険物の性質に応じて分類される以下の6種類に対して、それぞれ定められています。

危険物の種類

- 第1類:酸化性固体

- 第2類:可燃性固体

- 第3類:自然発火性物質・禁水性物質

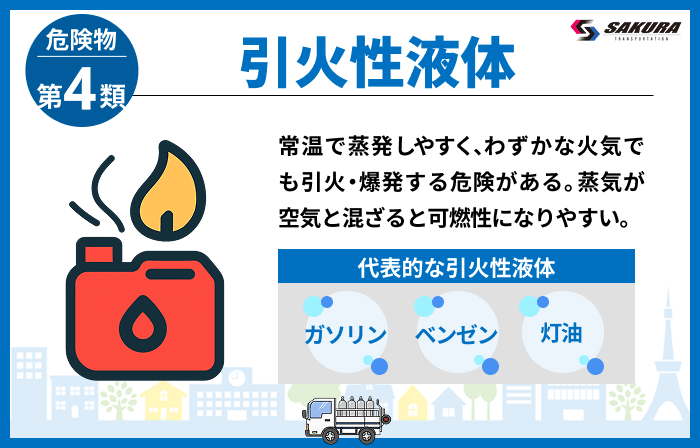

- 第4類:引火性液体

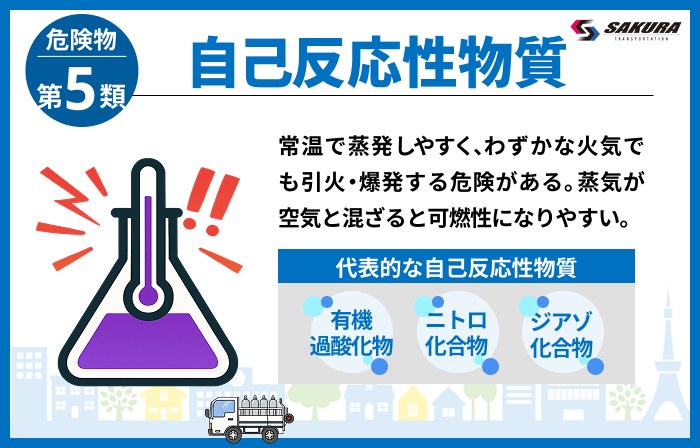

- 第5類:自己反応性物質

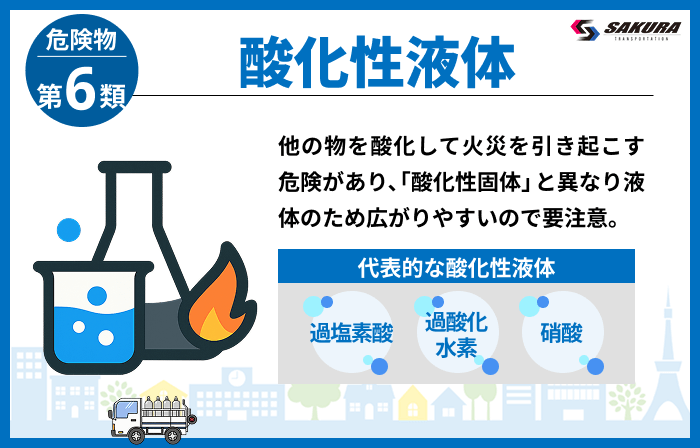

- 第6類:酸化性液体

(参考)総務省消防庁|「危険物」とは?

(参考)消防法

(参考)危険物の規制に関する規則

(参考)危険物の規制に関する政令

1-1.第1種〜第6種の指定数量 一覧

各類の指定数量を、一覧形式でわかりやすくまとめました。

※もし以下の、指定数量を超えて危険物を貯蔵・取扱う場合には、消防法に基づいた厳格な規制が適用され、施設の届出や構造・設備に関する技術的な基準を満たす必要があります。

指定数量未満であれば、市町村の火災予防条例に基づき、比較的緩やかな規制のもとでの管理が可能です。

| 類別 | 品名・性質 | 指定数量 |

|---|---|---|

| 第1類 | 第1種酸化性固体 | 50kg |

| 第2種酸化性固体 | 300kg | |

| 第3種酸化性固体 | 1,000kg |

(参考)危険物の規制に関する政令|別表第三(第一条の十一関係)

| 類別 | 品名・性質 | 指定数量 |

|---|---|---|

| 第2類 | 硫化りん | 100kg |

| 赤りん | 100kg | |

| 硫黄、第1種可燃性固体 | 100kg | |

| 鉄粉、第2種可燃性固体 | 500kg | |

| 引火性固体 | 1,000kg |

(参考)危険物の規制に関する政令|別表第三(第一条の十一関係)

| 類別 | 品名・性質 | 指定数量 |

|---|---|---|

| 第3類 | カリウム | 10kg |

| ナトリウム | 10kg | |

| アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、第一種自然発火性物質および禁水性物質 | 10kg | |

| 黄りん | 20kg | |

| 第2種自然発火性物質および禁水性物質 | 50kg | |

| 第3種自然発火性物質および禁水性物質 | 300kg |

(参考)危険物の規制に関する政令|別表第三(第一条の十一関係)

| 類別 | 品名・性質 | 指定数量 |

|---|---|---|

| 第4類 | 特殊引火物 | 50L |

| 第1石油類(非水溶性) | 200L | |

| 第1石油類(水溶性) | 400L | |

| アルコール類 | 400L | |

| 第2石油類(非水溶性) | 1,000L | |

| 第2石油類(水溶性) | 2,000L | |

| 第3石油類(非水溶性) | 2,000L | |

| 第3石油類(水溶性) | 4,000L | |

| 第4石油類 | 6,000L | |

| 動植物油類 | 10,000L |

(参考)危険物の規制に関する政令|別表第三(第一条の十一関係)

| 類別 | 品名・性質 | 指定数量 |

|---|---|---|

| 第5類 | 第1種自己反応性物質 | 10kg |

| 第2種自己反応性物質 | 100kg |

(参考)危険物の規制に関する政令|別表第三(第一条の十一関係)

| 類別 | 指定数量 |

|---|---|

| 第6類 | 300kg |

(参考)危険物の規制に関する政令|別表第三(第一条の十一関係)

1-2.危険物が2種類以上ある場合の考え方

消防法では危険物の「指定数量」を超えると規制対象になります。

ただし、複数の危険物を扱う場合は、それぞれの量を足すだけでは危険性を正しく判断できません。

そのため、各危険物の「指定数量に対する割合(=倍数)」を合計して判断します。

1-2-1.指定数量に対する割合の算出方法

「指定数量に対する割合」は以下の順序で算出します。

- 危険物ごとに「倍数」を計算

「倍数 = 実際の量 ÷ 指定数量」

- すべての倍数を合計

- 合計が1以上なら、消防法の規制対象になる

1-2-2.指定数量に対する割合のシミュレーション

例えば、以下の条件でシミュレーションを行ってみます。

- ガソリン:〈実際の量〉150L、〈指定数量〉200L

- 灯油:〈実際の量〉600L、〈指定数量〉1,000L

- 軽油:〈実際の量〉800L、〈指定数量〉1,000L

上記を「倍数 = 実際の量 ÷ 指定数量」の計算式に当てはめると、

- ガソリン:0.75

- 灯油:0.60

- 軽油:0.80

合計倍数:0.75 + 0.60 + 0.80 = 2.15

合計が1以上(2.15)のため、消防法による規制が必要になります。

(参考)大阪市|危険物規制について

(参考)鹿沼市|知って得する危険物